前一篇講到調頻的方法之一是「好好吃飯」。

知道的人多,做到的人極少,我之前也常常忘記,總覺得好忙喔、好麻煩喔、想到要自己做菜就厭世、要我細嚼慢嚥就覺得不耐、甚至忍不住吃到一半就想滑手機。

吃飯為什麼這麼難?我發現有個原則沒把握好,要好好吃飯就變得加成困難,那就是「挑選食物」。

***

我試過在吃薯條時細嚼慢嚥,結果嚼了三口,味蕾就爬滿了油膩死鹹,這還怎麼慢得下去?當然是馬上灌大口冰涼的汽水或紅茶,胡亂把厭膩的感覺吞掉。

我也試過仔細品嘗便利商店的手捲或三明治,結果只吃得出又軟又冷的海苔或吐司,裹著索然無味的餡料,勉強被美乃滋活化了零星的味蕾,幾口之後又受不了冷冰冰的口感,逃避似地端起同為便利商店的黑咖啡,咕嚕咕嚕把難受的滋味嚥下。

如果食物的選擇一開始就是速食、加工食品、不新鮮、油炸物、被過多油鹽糖奶味精掩蓋,身體要怎麼喜歡?就算想靜下心來練習慢食,也會馬上覺得反胃,用更多的飲料去安撫,或是看手機、新聞轉移注意力,哄騙自己將就吞下。

而吃了這樣的東西,身體當然是不舒服的,餐後感到油膩、脹氣、胃痛胃酸、精神困倦,身體不悅,心情連帶嚴重受影響,於是幾小時內,又無意識吃下更多東西來填補空洞──下午茶、手搖飲、更多的咖啡、零食。

這樣的惡性循環下,身體毫無健康的養分來源,疲倦不適感如影隨形,更不用說身體的劣化:水腫、皮膚差、脂肪堆積、思緒變慢、消化生理期不順、情緒不穩。在這樣的體質基底下,頻率要好更是困難,想要修行也定不下來,因為人充滿了火氣和浮躁。

我的經驗是,要改,直接從源頭改,也就是「挑選食物」。

***

自己買菜自己煮絕對是最好的,而且真的非常省錢。

手作料理,極高程度的提高對「吃飯」這件事的參與度,上市場看到寶石般的紅番茄會打從心底開心,攤車躺著鮮嫩的筊白筍會眼睛發亮,那是一種對生命力的直接參與,從採買就開始了。

就算要外食,我的標準也是「寧可讓錢包忍一下,也不要讓身體忍一下」。

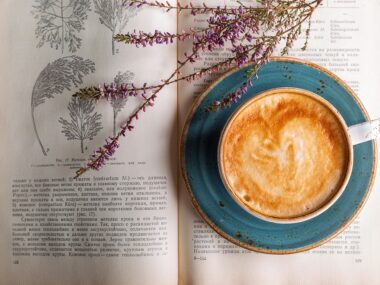

比方說咖啡。

我喝咖啡很容易心悸,往常又貪方便買連鎖店,結果整天泛胃酸、人浮浮躁躁,接著又會想吃點什麼重口味的去壓住。

平價當然直接反映成本,雖然貴的也不見得就好,但看個Google評價、觀察一下店內風格,大致上還是能過濾出是不是真材實料的好東西。

一杯好的咖啡,其實也沒貴到付不起,但是舌頭和身體都喜滋滋,從滾燙一路啜到涼,能翻出不同層次的香氣。重點是一杯的錢就讓身心都很滿足,而不是花三分之一的錢買到便宜的咖啡因,附加浮躁的心和扭動的胃,最後花掉更多的錢在補償身心的受損。

正餐也是。以前到評價好的地方,喜歡點口味華麗的食物,覺得這樣才賺到。現在會想點清簡的麵、喝一碗好湯、配爽口的小菜。

而在好餐廳用餐,要放下手機好好吃飯太容易了。

細嚼慢嚥就像在跟廚師的心意對話,也是在開發味蕾的博物館。喔喔麵的口感和筋性太棒了。哇這個醬料怎麼可以這麼濃郁又不死鹹。剝皮辣椒的辣和雞湯的香融合得恰到好處,剛入冬的時節入口,胃和身體都在歡呼,滿心都在想著做出這種料理的人太美好了,真是謝謝你們認真對待食物。

吃的東西有營養、有心意,又是投入享受的吃,身體當然覺得滿足,心情感到幸福,有形無形都在同步滋養身心靈,頻率自然就好。

你也想調頻嗎?如果很想,卻覺得好好吃飯很難,就先從「選擇食物」開始吧!

===========

☆ 找到心靈盲點就能改變人生

☆ 柚子甜剝心事

閒聊日常:

臉書:YS Tian

IG:柚子甜

===========

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash